Il est un temps, pas si lointain, où M’Barek Bouhchichi comptait encore parmi les rares artistes à porter une parole berbère sur la scène arabe. Parfois, la langue est interdite, elle porte le silence et la réclusion, pour seules syllabes. Aussi ancienne soit-elle, la culture amazighe, la voix des montagnes et du désert, est demeurée ainsi proscrite. Et dans cet enfermement et cette obligation immobile, le peintre a commencé son travail.

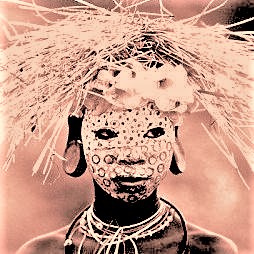

Il faut franchir les tizi (cols) qui ouvrent la montagne et le sud du Draa, pour entendre les mots de M’Barek Bouhchichi. Parce que cette terre méridionale permet de comprendre combien la culture berbère s’inscrit en tout. Elle est dans l’ocre du mur, dans le tracé d’un tatouage, dans le sillon qui porte le grain. Elle est aussi dans la couleur même de la peau, qui dit son appartenance double au nord et au sud, aux rivages de la Méditerranée et à la proximité de l’Afrique.

Dans les textes qui l’accompagnent, M’Barek Bouhchichi mentionne souvent le poète Ben Zida (1925-1973). Cette écriture est celle du combat, revendication de la langue et de l’égalité sociale. Le peintre dit plusieurs fois s’en être nourri, parce que le poème est dans la culture berbère un espace de liberté. Par cette oralité, le monde se dit, la couleur s’affirme. Il l’écrit à plusieurs reprises : « j’ai grandi est un contexte d’oralité par excellence, l’écriture est un pouvoir qui est entre les mains de l’autre. Dans la culture amazighe, ‘une journée qui n’est pas inscrite dans un poème est une journée qui ne compte pas’ .» Dans ce poème est contenu tout le questionnement identitaire. Qui suis-je, dans ce corps, dans cette langue et cette fragmentation de ma personne ? Comment vais-je traverser le monde ? Sous quel nom pourrais-je parler et écouter, répondre à l’interrogation que je me pose.

L’an dernier, l’exposition à l’Atelier 21 (Casablanca) illustrait avec une grande intelligence l’ampleur du sujet. Dans le catalogue, Fatima-Zahra Lakrissa (chercheuse) l’analysait ainsi : « Mains, têtes, visages, empreintes se font métaphores, doubles – voire doublures – de corps invisibles qui peinent à faire un. Ils renvoient au morcellement du corps humain et à l’éclatement de la perception (…) » Et d’ajouter qu’il incombe à celui qui regarde de rassembler ces morceaux et de redonner à l’ensemble (corps et culture) son unité. C’est en cela que la peinture et le travail plasticien de M’Barek Bouhchichi sont nécessaires. Il le dira au même moment : « je fais de ce sud un espace légitime pour comprendre le nord. Il est important d’amener un autre regard, d’autres questionnements sur une continuité en face d’une discontinuité et réfléchir un modèle de société en dehors de la transposition verticale d’un modèle qui n’est pas le nôtre. »

« J’ai grandi est un contexte d’oralité par excellence, l’écriture est un pouvoir qui est entre les mains de l’autre. » M’Barek Bouhchichi

La langue donc, et la couleur qui la porte. Ses tableaux ne cessent de poser cette question. La peau est un tambour, une résonance qui arrête le regard et transmet la sonorité. De la langue, de l’identité, du genre, corps de femmes, d’hommes, corps en construction, corps noirs. Peu importe que l’on soit à Casa, à Zagora, à Dakar ou NewYork. « Cette question noire est autobiographique. Elle me permet de libérer une parole et de se mettre à l’exercice de dévoilement, de recherche, seul et avec les autres » insiste Bouhchichi.

La peinture de Bouhchichi s’inscrit en totalité dans ces échos superposés, intimement imbriqués les uns aux autres. La Berbérie est une pensée, elle est une langue et un tissage d’humanité. Dans sa différence, elle se dit et se peint. Le peintre porte ses mots, transmission visuelle, pérennité du message.

« J’ai pris goût à vivre dans le sud et depuis quelques années ,je fais de ce sud un espace légitime pour comprendre le nord. Il est important d’amener un autre regard, d’autres questionnements sur une continuité en face d’une discontinuité et réfléchir un modèle de société en dehors de la transposition verticale d’un modèle qui n’est pas le nôtre » M’Barek Bouhchichi (Singular’s, avril 2021).

Roger Calmé (ZO mag’)

Photos: by courtesy L’Atelier 21

Contact: (20+) M’barek Bouhchichi | Facebook

Repères:

Né en 1975 à Akka, M’barek Bouhchichi est titulaire d’un baccalauréat en arts plastiques. Il enseigne depuis le milieu des années 1990 à Tiznit et à Tahannaout.

Expositions récentes (sélection)

2021: « The Silent Mirror », galerie L’Atelier 21, Casablanca.

2020 oct à janvier 2021: Collective « Welcome Home Vol. II » , MACAAL, Marrakech (Maroc).

2018: « Les poètes de la terre », The Voice Gallery, Marrakech (Maroc).

2017: « Documents bilingues, MUCEM, Marseille (France).

« Entre les murs », Le 18, Marrakech.

2016: « Les mains noires », Kulte, Rabat (Maroc).

2014: « Le Maroc contemporain », Institut du Monde Arabe, Paris (France).

Laisser un commentaire